为了缓解口罩生产线的压力,春节期间,一群上海市民通过志愿活动主动报名,成为了口罩生产线上的夜班“临时工”。

他们中有些人是尚未复工的白领、有些人是全职在家的宝妈,还有些是尚在放寒假的学生。在生产线上连续作业12个小时,对于他们中的许多人来说,尚属第一次。

腰酸、困、枯燥……是志愿者对这份工作的一致感受。尽管如此,他们热情却丝毫不减。每当完成一个班次工作,志愿者们对于坚持在一线的口罩生产者的理解就更多了一分。

事实上,想要“抢”到在口罩生产线上志愿服务的机会并不容易,由于报名者太多,安抚没有“抢”到机会的报名者们,甚至也成了组织者们的一项重要工作。

零零后大学生:“我是来搬砖的”

由于报名时间较早,上海立信会计金融学院大一学生余森乐,成了少数可以两次参与口罩生产的“幸运儿”。 今年18岁的他,在口罩生产线上度过了一个难忘的春节。

“一开始是我姐姐转到她的朋友圈里的。那个时候我每天都在家关注疫情的消息,特别希望能找机会参与到抗击疫情的活动中,所以一看到有人招募志愿者,立刻就报名了。”余森乐说。

余森乐出生于2001年。在他的成长过程中,有关冠状病毒的危害更多存在于父母对2003年非典疫情的描述中。这一次新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发后,余森乐和他们身边的同龄人们首次直观地感受到了疫情的压力。余森乐说,他们迫切的希望自己能做点什么。

“我身边朋友有去街道做志愿者的,有去高速公路路口(做志愿者)的,还有去药店(做志愿者)的。”余森乐说。

尽管参与热情很高,但作为学生,余森乐对自己的认知很清晰。从未接触过生产线的他,将自己定义成一个“搬砖的”。

我年轻身体素质好,还是击剑运动员,我是打算过来帮忙搬箱子的。”余森乐说。

然而,让他没有想到的是,如今的口罩生产线已经全自动化运行。大多数工作均可由机器完成,人力所负责的,主要是口罩的质检、计数和装箱工作。

第一次上生产线,余森乐紧张的不得了。尽管负责的工作部分只是简单的计数和装箱,还有老师傅在旁手把手教学。但他的精神依然紧绷着,常因数错了口罩的数量,而反复核对。

“要避免出错嘛。”余森乐说。因为全神贯注盯着口罩,他甚至感知不到倦意了。尽管一个班次要连续夜间工作12个小时,但他依然精神抖擞。

两天下来,感觉自己倒了个时差。”

一个晚上,余森乐完成了大约6箱约30000个口罩的计数、装箱工作。这样的数量让他成就感满满,他计划着和朋友一起再报名继续“抢”下次服务的机会。

“我发了朋友圈,我的朋友看到了很羡慕,我们计划下次一起参加。”余森乐说。

休假白领:很想通过自己的手做点什么

“我当天总计做了26700个。”不同于余森乐,志愿者安女士能够清晰地说出自己辅助计数、装箱的口罩数量。对于她来说,每完成一只口罩都能收获一份快乐。它意味着多一个人获得一次保障,远离一次危险。

全国都缺少口罩,现在能有这样一个接触口罩的机会,可以通过自己的手做点什么,是很有意义的事情。”

安女士说。

安女士是一名企业白领,今年40岁的她已是一名三年级孩子的妈妈。这个假期,她原本计划带着女儿去泰国看海。疫情的爆发,让她的出行计划随之取消,全家滞留在松江的母亲家中。

“总要做点什么。”安女士说。在朋友圈中看到口罩生产线缺人的消息后,她马上报名加入到了志愿者的队伍中。对于长期从事文职工作的她而言,做此类的工作尚属第一次。

“一个晚上做下来,感觉腰特别酸。因为机器是不停的,我们必须跟着机器不断的检查、计数、装箱,人要不停的起立、坐下,时间长了腰和手臂都会感到酸痛。”安女士说。她感慨:

一线工作真的非常不容易,生产线上的工人们非常辛苦。

安女士告诉记者, 为了保证口罩的生产线能够24小时工作。每天晚上,有大约20名志愿者会加入到口罩的生产工作中。这些志愿者们来自各行各业,因为都忙于生产口罩,他们大多埋头工作,鲜少交流。

“大家都是听到消息从不同地方赶过来的。每个人都带着口罩,大家都在默默低头工作。”安女士说,“都不想耽误时间,除了中间吃点东西补充体力,每个人都一直守着机器在工作。一场志愿活动下来,彼此之间都说不了几句话。”

厂区经理:口罩生产线24小时不停歇

低头工作,鲜少交流,这是疫情爆发以来美迪康医用材料(上海)有限公司(下简称“美迪康”)生产线上的日常状态。

疫情爆发后,上海市商务委向美迪康应急征用了2500万只一次性口罩。为了能够满足需求,在春节期间,美迪康口罩生产线上的机器24小时连轴作业,厂区灯光昼夜不熄。

“我们大年初二就复工了。”美迪康王总说。尽管大量员工返乡,但在志愿者的帮助下,美迪康先是在正月初二恢复了9条生产线,紧接着在正月初五恢复了全部13条生产线。同时,在原本的白班外,又增加了晚7点至早7点的夜班。

余森乐和安女士所支援工作岗位,正是美迪康增设的夜班生产线。志愿者们的加入,帮助美迪康将每天100万只非医用一次性口罩的产量,提升至了每天120万只。

“这些口罩都将由市政府统一调配使用。”王总说。在此之前,美迪康还将原本用于出口的1800万只口罩优先供给了国内市场。

我在美迪康工作18年了,这样的工作强度还是第一次。”

王总说,为了保证口罩供给,她和美迪康的管理层们整个春节都没有休息,工作到夜里两三点钟已是常态。

“我能做的,我会尽量去做。”她说。

我们的员工们也都很支持的。原本放假到2月1号,但外地的员工大年初四、初五就陆续都回来了。现在除了因封路等原因实在回不来的,都已经在岗位上了。

除了员工外,每天约有15名来自车墩县各单位的党员志愿者,以及20位主动报名的社会志愿者工作在美迪康的口罩生产一线。这些志愿者的存在,保证了厂区内的生产线能够24小时不间断运转。

“我们目前的产量是每天120万只,这个产量是满负荷运转后的产量,它离不开志愿者们的帮助。”王总说。

志愿活动组织者:如今劝退志愿者成难题

安女士、余森乐都属于通过社会渠道报名的志愿者。这些社会志愿者,大都是看到上海志愿者网上等有关口罩生产线招募志愿者的消息后主动报名的。

作为志愿者招募信息的发布者,民办非企业单位“益路同行”副主任周蓉也没料到市民居然有如此高的参与热情。

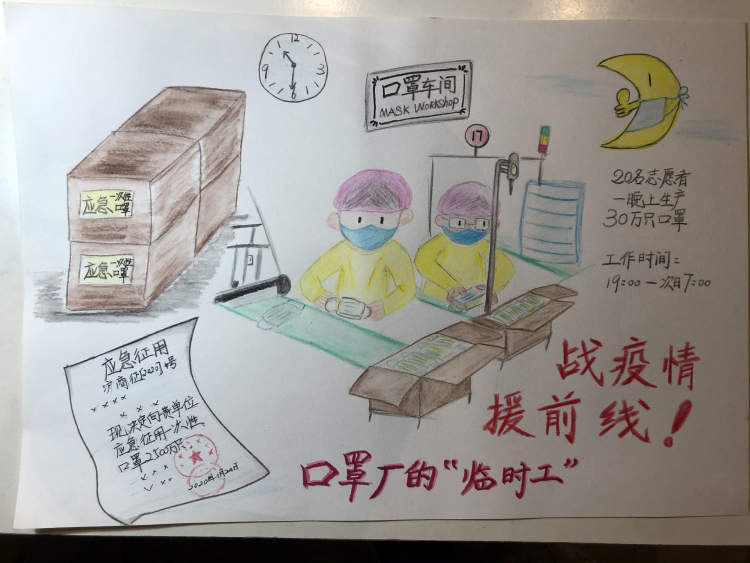

▲未能“抢”到口罩生产线工作机会的志愿者所绘的宣传画

从消息发布的第三天起,她面临的最大难题不是如何召集志愿者,而是如何劝退过多渴望加入志愿活动中的人。

原本我们也是听其他人说松江区有口罩生产企业面临用工难题,和厂方核实后,就想通过组织志愿活动的方式为企业提供帮助。但没想到,有关征集志愿者的文章很快就被转发至’十万加’,想要参加这个活动的市民络绎不绝,每天我们还要派管理员,安抚那些没能报名成功的市民。”

周蓉说。

为了保证生产安全,周蓉等组织者对每个参与口罩生产的志愿者都进行了严格筛选,并为每名志愿者购买了保险。志愿者需要保证自己14天内没有离开上海的记录,身体健康。在进入厂区前,还需经过体温检测和周密的消毒。

即使如此,报名者也远远大于美迪康夜间工作所需要的数量。针对这些能够报名而未报名成功的人,周蓉甚至需要花费更多的精力劝退。

“他们都渴望能够尽一点自己的力量。我们要不断的想办法告诉他们,就算没有在口罩生产线上劳动,他们也能够通过其他方式为抗击疫情做出贡献。”周蓉说。

即使如此,还是常有看到消息的市民直接跑到了美迪康的厂区,表示希望能过参加志愿活动。

“1月31日夜间,我们还遇到了一对老夫妻自己开车从宝山区赶过来,他们就看到了孩子转的文章,也不知道怎么报名,就直接跑过来了。”周蓉说。

考虑到安全等因素,志愿者们还是将两位老人劝离了,两个老人也很理解,“那个场面,除了感动还是感动。”

尽管现在的志愿者已经饱和了,不鼓励大家再过来,但是我们都能感觉到市民渴望为疫情做点什么的心情。”

周蓉说。 |